床下の湿気対策は?床下調湿剤の種類からおすすめの床下調湿剤をまとめて紹介

自宅の床下に湿気が多いと土台部分が腐食したり、カビが発生したりするなど建物にとって悪い影響を与えます。そこで今回は床下調湿剤の特徴や種類、使い方を紹介します。

床下調湿剤とは?

床下調湿剤の特徴は床下の湿度が高い時に湿気を吸収して、床下の湿度が低い時に湿気を吐き出します。まるで呼吸するように、湿度の状態をコントロールする機能を持っています。

床下に湿気が多いと3つの深刻な症状を招く可能性があります。

- 木材が腐食しやすい

- カビが発生する

- 湿度の高い場所を好む羽アリが繁殖する

床下調湿剤には防カビ効果や防虫効果に優れるものがあり、これらを予防できます。

湿気が多い場所は臭いも気になりやすいですが、脱臭効果を持つ床下調湿剤などもあります。床下調湿剤は湿度調整だけでなく多機能で、建物を守るものとして非常に優れた材料です。

5種類の床下調湿剤の特徴

シリカゲル

シリカゲルは二酸化ケイ素(SiO2)が、主成分の多孔質物質です粒の表面の穴によって湿気を吸水しますが、湿気を吸っても濡れません。吸水性が高いだけでなく、湿度が下がると吸い込んだ水分を吐き出す性質があります。これによって床下の湿度を一定に保てます。脱臭効果にも優れています。

ゼオライト

ゼオライトとは、沸石(ふっせき)とも呼ばれる天然鉱物です。表面には多くの微細な無数にも及ぶ穴が開いており、この構造によってさまざまな分子を吸着する特徴があります。ゼオライトは調湿機能の他にも脱臭機能や水質浄化機能、土壌改善機能などさまざまな機能があります。加工性に優れることで粉状、粒状、板状、破砕状など、あらゆる形状に成型され多くの用途で使用できます。

セピオライト

セピオライトとは海泡石(かいほうせき)とも呼ばれる天然鉱物です。ゼオライトと同様に多孔質で、呼吸しながら調湿するのが特徴です。調湿機能の他にも吸着性に優れていて、アンモニアやホルムアルデヒドを効果的に吸着します。

木炭

木炭は木材を蒸し焼きにして炭化させたものです。こちらも多孔質であることから、古くから吸湿剤として利用されてきた歴史があります。調湿機能の他にも脱臭機能や防虫、防菌機能、マイナスイオン効果を持ちます。木炭であればよいということではなく、床下調湿剤として製品化しているものでないと効果は期待できません。

床下の湿度が高すぎて木炭の吸湿性能を超えて飽和状態となった場合、木炭を天日干しなどで永続的に利用することも可能です。孔の大きさはゼオライトやセピオライトの方が圧倒的に小さいため、吸湿効果もゼオライトやセピオライトの方が高くなります。

竹炭

竹炭は竹を炭化したものです。木炭よりも孔の大きさは小さく、調湿効果は高くなります。置き炭としての利用であれば、木炭よりも竹炭が優れた効果を発揮します。調湿機能の他にも脱臭機能や防虫、防菌機能、マイナスイオン効果があります。

床下の湿度が高くなる原因は?

床下の湿度が高くなる原因は、その土地の状況や立地にあります。具体的にどのような土地で、床下の湿度が上がりやすいのか紹介します。

土地の高さが周囲よりも低い

周囲の土地と比較して家の土地の高さが低いと、雨水などの自然水は低い土地へ流入したまりやすくなります。この場合の対策は、調湿剤だけでは不十分であることが一般的です。周囲環境の見直しすることが重要な対策になります。排水処理などを施して、水が流れてこないようにすることを優先する必要があります。

湿地の造成地

田んぼなど湿潤な土地を造成して、その上に住宅を建てた場合は床下の湿度は高くなる傾向にあります。平成12年に建築基準法が改正され、地盤調査が義務付けられました。それによって、このような土地には地盤改良する内容が盛り込まれました。古い住宅など地盤改良されていない場合や、湿気対策されていない場合は湿度が高くなりやすい状況です。

通気口に障害物がある

住宅の基礎には通気の機能を設けることが、建築基準法で定められています。通気口に対し機能を妨げている障害物がある場合は、床下の湿気が処理されなくなり湿度が上がる原因となる場合があります。

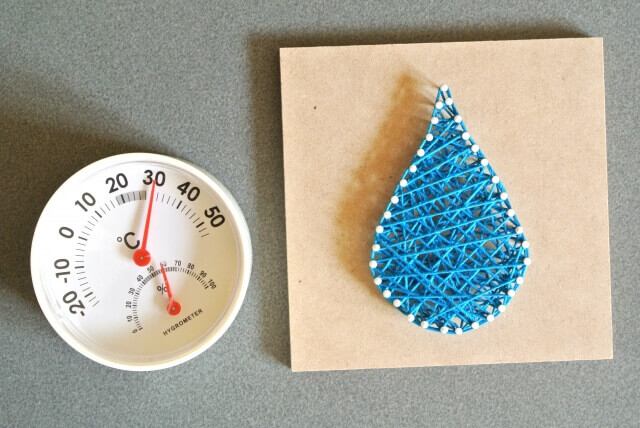

自然災害

台風などの自然災害によって、大量の水が床下に流入してしまうと湿度は高まります。日光が差し込むことがないため、改善するのは難しい状態になっています。湿度チェック及び、対策が必要となる事が多いです。

床下の湿気については下記の記事で詳しく紹介しています。

床下調湿剤が必要かチェックリストで確認する

床下の湿度が高い状況が長期間続いていると、他の場所にも症状がでていることがあります。下記のような症状がないかどうか、自宅を確認してみましょう。

- 畳が湿っぽい、カビの発生が見られる

- 押入れが湿っぽい、カビの発生が見られる

- ふとんが湿っぽい、カビの発生が見られる

- 床(フローリング)が沈む

- 床下点検口や床下収納からカビのにおいがする

- 浴室のタイルや目地が破損している

- ゴキブリやダニが多い

- 庭の水はけが悪く長期間湿っている

床下のカビについては下記の記事で詳しく紹介しています。

床下調湿剤の敷き方

床下の湿度が継続的に高いことがわかったら、建物のことを考えてなるべく早く対策する必要があります。

準備物

- 床下調湿剤

- 防湿シート

- マスカー

- 養生(段ボールでも可)

- カッター

- メジャー

- 布テープ

床下調湿剤の敷き方

- 侵入口の汚れや傷を防止するため、ダンボールなどで養生しマスカーで覆う。

- 床下に防湿シートを敷いてテープで固定する。

- 床下調湿剤の施工説明書を確認しながら、防湿シートの上に床下調湿剤を敷き詰めて完了。

防湿シートは地面からの湿気を通さないので、シート面で湿気の大部分を遮断できます。これだけでも湿気対策して一定の効果はあります。高湿度となる時期は不十分となることがあるため、床下調湿剤とあわせて使用するのがオススメです。床下調湿剤は防湿シートのめくれ防止の役割も果たしてくれます。

まとめ

今回は床下調湿剤の特徴や種類、使い方を紹介しました。床下の湿度が高い状態を放置すると、建物に対し悪い影響を与えるばかりか暮らす人の健康にとってもよくありません。チェックリストで該当する症状が見られた場合は、床下の湿度測定してみてみましょう。床下に入れる場合は侵入して湿度を測ったり、床下調湿剤の設置が可能かどうか検討しましょう。

床下に入れない環境の場合や、入れたとしても自分で作業ができそうになり場合は経験豊富な業者に依頼するといいでしょう。業者に依頼すれば当然費用はかかりますが、その分確実に効果的な対策が期待できます。

地元の床下調湿剤の敷設工事業者を探す

出張訪問サービスの検索予約サイトすまいのホットラインでは、高い技術を持った床下調湿剤の敷設工事の専門業者が多数出店しています。

予約前に無料で質問ができ、作業料金や利用者の口コミも公開されているので、あなたの悩みを解決するピッタリの専門家を見つけることができます。

すまいのホットラインは、引越し・不用品回収・ハウスクリーニングなど、

200種以上の出張訪問サービスを予約できる、日本最大級の検索予約サイトです。

- 「相場」がわかる

- 総額料金や実際に利用した人の口コミで選べる

- 「人柄」で選べる

- スタッフの技術力や雰囲気・こだわりで選べる

- 「何でも」頼める

- どうすればいいかわからないお困りごとも解決